Paladar 98 - No leídos

Tengo 80 chats sin abrir, mensajes sin ver, audios sin escuchar | Un libro de Martín Kohan | Un punto de quiebre durante la pandemia | Una realidad ¿imposible de evadir?

Vos, yo, un grupo de autoayuda:

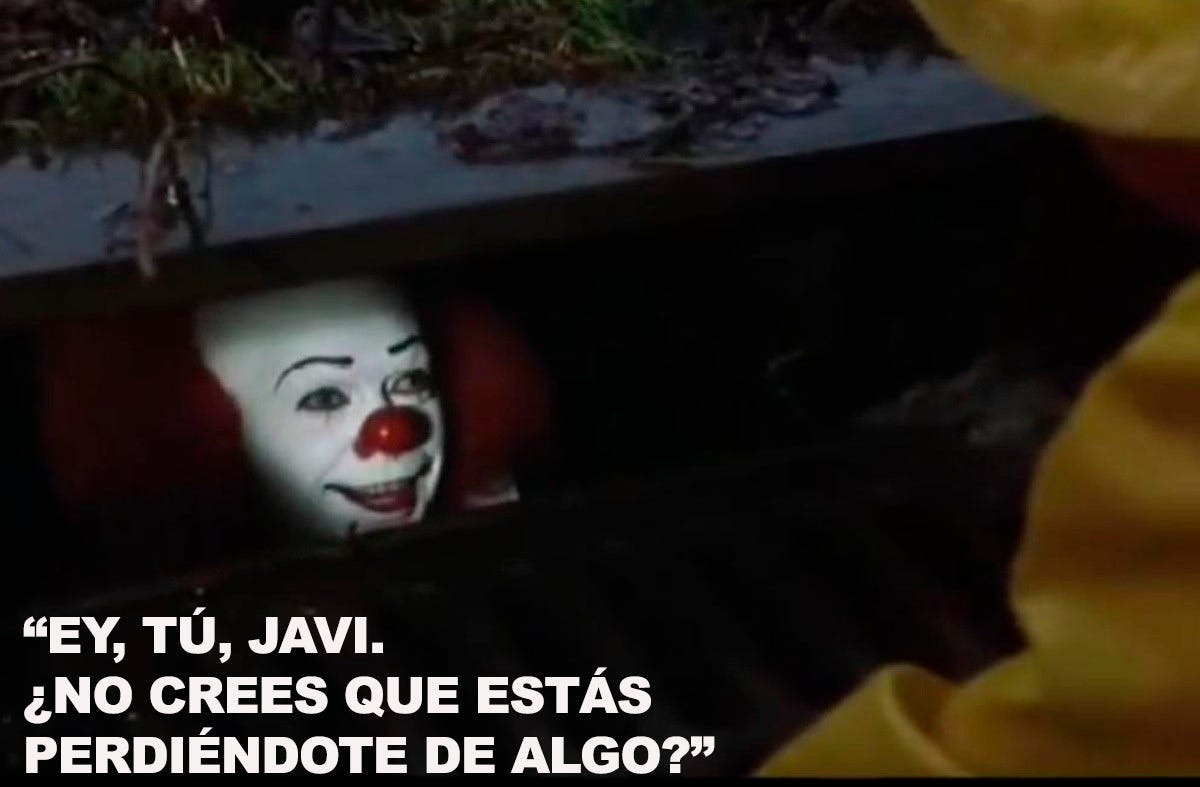

Hola, soy Javier y tengo 80 chats de WhatsApp sin leer.

Lo escribo sin culpa, sin vergüenza. Llevo años sin llegar a ver a tiempo todo lo que me mandan o escriben, y también que no veo todo, ni siquiera a destiempo. Y no sé si es justo, pero es lo que es.

Hace poco buscaba un chat y encontré otro, de un amigo: mi amigo me mandó ese mensaje en julio del año pasado y yo nunca lo vi. No es que lo abrí y lo volví a poner como no leído, como hago a veces cuando no tengo tiempo y quiero verlo más adelante. No lo vi. Jamás. De hecho, es un audio. No lo escuché. Tampoco ahora. Si estás leyendo esto, perdón, Jorge; me parece una falta de respeto escuchar el audio un año después y retomar esa conversación.

Semanas atrás con Jorge cruzamos unas palabras y unos audios pero por Instagram. Fue por algo del momento, algún comentario por algo que compartió él o que compartí yo. Un intercambio que con silencios de varias horas habrá durado un par de días. No le dije nada de esa deuda, de ese audio, no sé si se acuerda. Si sabe. Si me lo reclama. La cosa es que volvimos a ponernos en contacto y después, otra vez, nada. Y lo sigo y lo seguiré considerando mi amigo. ¿Está mal? ¿Está mal considerarlo así? ¿Está mal no tener un diálogo cotidiano con él?

Cuando me detuve a pensar en eso –en la falta, en el mensaje olvidado– pensé también en las formas de comunicarnos que aprendimos. Cuando era chico, la mayoría de las casas no tenía teléfono. Creo recordar el día que pusieron teléfono en la mía. Recuerdo también que arreglábamos planes, salidas, encuentros, cumpleaños, viajes, días o semanas antes y a la hora prevista estábamos ahí, seguros de que nuestros amigos o familiares lo recordarían. Y lo recordaban. Era la regla general, al menos. No hacía falta un mensaje de confirmación ni un mail programado unas horas antes.

El contestador hizo que lo que teníamos para decir, tarde o temprano llegara a destino. Y después, la perdición: el teléfono encima. El no poder escaparse nunca del otro.

Martin Kohan habla de eso en su libro-ensayo ¿Hola? Un réquiem para el teléfono. Yo no, no voy a ahondar en eso, pero si tenés ganas buscá ese libro, lo súper recomiendo. Solo voy a decir que si no creo que sea una urgencia es posible que tu mensaje lo lea mas tarde, o no lo lea. No porque no quiera leerlo, porque no me intereses; simplemente porque una vez que bajó, que llegaron otros mensajes después y el tuyo quedó cinco, ocho, diez lugares más abajo, es probable que no lo vea. Así que si es urgente o importante, insistí, porfa, me interesa. Porque no, no sos vos: soy yo. Y mi atención. O mi necesidad de prestar atención a otras cosas, o de no prestársela (tanto, más de lo que ya le presto) al teléfono. En especial a Whatsapp.

Me alegra saber que a partir de las redes sociales puedo ver en qué anda la gente que quiero sin tener que hablar todos los días. Saber que hijos e hijas crecen, que se fueron de viaje, que consiguieron trabajo nuevo, que se pelearon con alguien, que cumplieron años, que cocinaron asado, que acaban de subirse al barco rumbo a Montevideo, que ahí también es invierno y todavía hay hojas secas en la vereda o que encontraron la mejor heladería del planeta. A veces hablo con ellos y con ellas, claro, pero de todos modos puedo ver en qué andan, siempre con las limitaciones del caso.

El caso y sus limitaciones: nadie es en Instagram quien realmente es, solo muestra una parte segmentada, editada y distorsionada por las fotos y el mensaje ocasional. Lo tengo claro. Nadie puede saber tampoco en qué y cómo ando yo únicamente por lo que comparto en redes sociales.

Pero me conforma saber mínimamente que están ahí. Que estoy acá.

Y que cuando algo de lo que veo me interesa particularmente como para comentar o consultar, puedo ahondar con un mensaje.

–Che, vi que compartiste una carita triste. ¿Estás bien?

Por Whatsapp o por Instagram, como ayer fue por Facebook, msn o icq. O la mismísima llamada telefónica. O el encuentro casual por la calle. O el partidito de fútbol, la salida al cine, la pizza, el café. Estar de alguna manera. Pero no estar encima todo el tiempo.

Es eso lo que me perturba: estar encima todo el tiempo.

¿Tengo algo para hablar con alguien todos los días por Whatsapp? ¿Qué tiene mi vida o la vida de la otra persona de interesante, de novedosa, como para estar en contacto permanente? ¿Es necesario que le comente lo que vi en la tele, lo que leí en un portal, lo que encontré en Instagram, lo que me pasó en la calle? ¿Y hacer eso cada día, cada vez que ocurre?

Ya sé lo que me vas a decir vos, que estás ahí: pero también compartimos fotos de lo que comemos, de lo que leemos, de lo que hacemos, de con quién estamos, de los lugares que visitamos. Y es verdad. Con un detalle: no necesitamos (no necesito) interactuar con otras personas. Podemos subir una foto y olvidarnos de ella hasta el día siguiente (¿lo hacemos?).

Veo las historias de Instagram como se ve por la ventanilla del bondi: sin prestar atención. Pasan personas, árboles, libros, autos, frentes de casas, búsquedas inmobiliarias, tortas, atardeceres, frentes de edificios, viajes, niños, locales, enojos, bicicletas; y de pronto algo me llama la atención, y miro de verdad, o no me llama, y entonces miro sin mirar. La estadística dirá que @javischur es uno de los que vio la historia, pero es una estadística algo mentirosa. ¿Quién ve realmente lo que mira? ¿Quién está realmente en donde están sus ojos?

¿Y la cabeza? ¿Quién tiene la cabeza puesta en todo lo que el mundo actual le ofrece para ver, para leer, para comentar, hasta para enojarse? Yo no. Y selecciono. Un poco por decisión y/o sanidad mental, otro poco por un filtro natural aplicado por el desinterés.

Todo esto lo tenía casi escrito en un borrador hace dos meses, cuando recibí el newsletter de Diego Geddes que hablaba de su teléfono y decía, entre otras cosas, esto:

Me encanta todo lo que puedo hacer gracias al celular: pagar cuentas, transferir plata, buscar un medio de transporte para ir a un lugar, leer las noticias, trabajar y mil cosas más. Pero igual lo odio.

Le escribí a Diego, entonces, que sentía lo mismo. Porque a mí también me pasa que mientras juego al TEG con Margarita estoy pendiente de si llegó un nuevo mail, o que mientras le leo a Simón miro de reojo a ver si se encendió la pantalla con un mensaje. O que después de agarrar el libro y sentarme en el sillón, me paso media hora viendo historias de Instagram que no retengo ni me interesan. Y que aunque intento dejar el teléfono lejos de los lugares de placer compartidos (actividades con mis hijos, un café con un amigo, la cena familiar) y laborales (clases en ORT, talleres de escritura), igual está ahí. Está y me dice:

Sospecho –aunque en realidad estoy casi seguro– que mi aversión al Whatsapp viene de un viejo trabajo. En una agencia de comunicación, usábamos el chat para casi todo: teníamos un grupo de todo el equipo, otro de los que dirigíamos la agencia, otros con quienes compartíamos el trabajo con X cliente y además uno con cada cliente. Más todos los individuales. Llegué a compartir decenas de grupos de whatsapp con las mismas personas. Recibíamos y mandábamos mensajes desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. No había hora que no sonara el celular con un mensaje. A veces urgente, a veces completamente innecesario.

Martín, el director de la agencia, decía que si todo es urgente nada puede ser urgente. Y es así. Pero de eso me di cuenta después, en pandemia, cuando Margarita ya no iba al jardín ni yo salía de casa, y entonces estaba todo el día con el teléfono y con Margarita a la vez, respondiendo mensajes de compañeros y clientes, armando torres de Lego, bailando canciones de Vuelta Canela, revisando posteos de Instagram, mensajes de políticos o campañas de vacunación. Es decir: en ningún lado. Trabajaba con mi hija hablándome y sin poder concentrarme, y jugaba con ella con la cabeza puesta en el mensaje a medio mandar. Y cuando tuve que decidir, no dudé: dejé el teléfono.

Cuando volví a agarrar el aparatito, la situación estaba más o menos como ahora: muchos mensajes que ya no iba a poder leer en tiempo y forma. A fin de ese primer año pandémico dejé la agencia (no por los mensajes, claro) y aunque el teléfono no lo dejé nunca, whatsapp ya no volvió a ser lo que era.

No sé si está bien o está mal, si el resto de mi mundo creerá lo mismo, pero yo siento que no necesito estar en contacto permanente con alguien para sentirlo cercano, para justificar la palabra amigo o amiga, para sostener una relación familiar. Me viene a la mente mi amigo Gabriel: vive en España desde hace décadas. Hablamos dos o tres veces al año. Nos vemos una vez por lustro. Cuando lo veo, es el de siempre. Soy el de siempre. O no, no somos los mismos, cambiamos un montón, pero el vínculo está. Y está intacto. Está la historia. Una historia que –además– se forjó mano a mano, en esos acuerdos sin con teléfono de línea de por medio.

Hace poco me enteré de un lugar que ofrece como plan ir a cenar y escuchar un disco. Cenar y escuchar un disco. Eso: fin. La experiencia puesta en el disfrute: el disfrute de la comida, el disfrute de la música. Como cuando era más chico: poner el casete o el CD y sentarme a escuchar mientras comía helado del pote.

No soy de los que creen que todo lo de antes es mejor que lo de ahora. La tecnología nos abrió y nos abrirá infinitas puertas, como por ejemplo me dio la posibilidad de escribir esto y que vos lo leas sin moverme de casa y sin que vos te muevas de la tuya. O que lo hagas desde el bondi, en un parque, en la sala de espera de un médico, en el baño, en un café. Incluso, mientras se supone que jugás con tu hija.

No voy a tirar el celular por la ventana aunque a veces tenga muchos deseos de hacerlo, de irme a vivir al medio del campo. No voy a cerrar mis redes sociales ni a dejar de mandar audios de whatsapp porque me dé mucha fiaca escribir con estos dedos gordos y esas teclas tan finitas. No voy a tomar ninguna decisión que vaya contra estos tiempos. Pero sí tenés que saber que tampoco voy a leer ese mensaje si no llega justo en el momento en el que puedo verlo. Y que si querés que lo lea, vas a tener que escribirme de nuevo (y espero que lo hagas).

Gracias por leer toda esta perorata.

Hasta la próxima.

Javi